【 台湾 映画 / セデック バレ / 霧社事件 】

台湾の国民的映画『セデック・バレ』

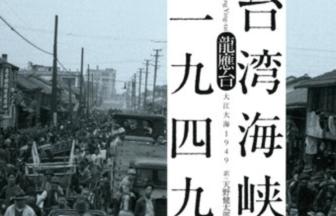

台湾の映画「セデック・バレ」を御存じだろうか。「セデック・バレ」の第1部「セデック・バレ 太陽旗」(2011年)は、台湾での台湾映画歴代興行収入において「海角七号 君想う、国境の南」(2008年)に次ぐ第2位となっている。第2部の「セデック・バレ 虹の橋」とあわせれば歴代興行収入トップだ。まさに台湾の国民的映画と呼べるだろう。

また、歴代興行収入第1位の「海角七号 君想う、国境の南」と「セデック・バレ」は同じ 魏徳聖(ウェイ・ダーシェン)の監督作品であり、「KANO 1931海の向こうの甲子園」(2014年)と合わせて同氏の三部作と呼ばれている。

この三部作のテーマとなるのは、日清戦争後の1895年から、第二次世界大戦で日本が降伏する1945年までの台湾の「日本統治時代」である。そして、この三部作の中で台湾人が最も日本人にすすめづらい映画は「セデック・バレ」で間違いないだろう。

「セデック・バレ」は、台湾原住民による抗日蜂起事件「 霧社事件 」を描く。霧社事件は、日本統治時代に日本人が台湾原住民に対して侮辱や差別を日常的に行う中、台湾原住民であるセデック族が自分たちの民族の誇りを守るため1930年に起こした蜂起事件である。

現在、台湾は大の親日国として知られるが、50年という長い間日本の統治下にあったという歴史、またセデック族が日本人と戦う映画「セデック・バレ」が現代においても歴代興行収入トップになっている点などを踏まえると、台湾人から見た日本がそれほど単純ではないことが分かる。

今回は、日本人があまり知らない「霧社事件」と、「セデック・バレ」で描かれている台湾の原住民や魏徳聖監督の三部作について概要をみていきたい。

※写真(セデック族マヘボ社の頭目で「セデック・バレ」の主人公モーナ・ルダオ):Wikipediaより引用

『セデック・バレ』について

「セデック・バレ」は、「第一部:太陽旗」と「第二部:虹の橋」の二部からなり、実に4時間以上からなる超大作だ。1895年から始まった台湾の日本統治時代に、台湾では日本人化運動が進められ、原住民族は自分たちの文化や習慣がないがしろにされ、時には過酷な労働を強いられていた。そんな中、1930年に日本人警察官とセデック族の間で起こったいざこざにより、セデック族による武装蜂起が起きる。これが、日本統治時代後期の最大規模の抗日暴動「霧社事件」である。

★「霧社事件」とは? 1930年10月27日に台中州能高郡霧社(現在の南投県仁愛郷)で起こった台湾原住民による日本統治時代後期における最大規模の抗日暴動事件。霧社セデック族マヘボ社の頭目モーナ・ルダオを中心とした6つの社(集落)の男たち300人ほどが、まず霧社各地の駐在所を襲った後に霧社公学校で行われていた小学校・公学校・蕃童教育所の連合運動会を襲撃。日本人のみが狙われ、約140人が殺害された。現地の警察には霧社セデック族の警察官が2名おり、彼らは事件発生後にそれぞれ自殺。その後の日本軍の反攻により、蜂起した6社の約1000人が死亡し、生存者約550人は投降した。(映画『セデック・バレ』公式サイトより引用)

セデック族のキャストには台湾の原住民が起用されており、主人公モーナ・ルダオを演じた林慶台(リン・チンタイ)は、本職が牧師でこの映画がデビュー作というから驚きだ。日本でも有名なビビアン・スーも出演しているが、彼女も母親が原住民族出身である。日本人役として安藤政信や木村祐一も出演している。

映画の詳細な内容は割愛するが、私が一番衝撃的だったシーンは、日本人とセデック族の間で苦悩する花岡氏が着物を着て切腹するシーンだ。また、日本軍にセデック族が追い込まれる中、セデック族の女性や子供が首を吊って自殺するシーンも印象的で、この十数年後に日本で起きた、沖縄戦における集団自決を想起させる。

台湾の原住民について

台湾のエスニックグループは、本省人、外省人、客家人、台湾原住民の大きく4つのグループに分かれている。台湾原住民人口は54万人程度(2016年6月時点)で、総人口の2%程度と最も小さなグループだ。現在、台湾政府が認定している原住民族は16族あり、伝統文化の復興に努めるなか、将来的にはさらに多くの部族が認定されていくと考えられる。なお、「先住民」は、台湾国語では「既にいなくなってしまった民族」という意味があるため、「元々居住していた民族」という意味である「原住民族」という表記が公式的に使用されているようだ。

※写真:Wikipediaより引用

台湾原住民族は、17世紀に漢民族が台湾へ渡って来る前から台湾に居住していた人たちのことを指し、太平洋やインド洋地区に分布する南東語族に属するとされている。清朝時代には、平地に住み漢人との結婚が進む中で漢化が進んだ台湾原住民を「熟蕃」、山地に住み漢人との同化が進まなかった台湾原住民を「生蕃」としていた。1930年の「霧社事件」の後、台湾総督府が公布した1935年の戸口調査規定において、差別的呼称であった「熟蕃」と「生蕃」という呼び方を改め、漢化が進んだ「熟蕃」は「平埔族」、従来「生蕃」とされていた民族は「高砂族」と称された。

戦後、国民党の戒厳令時代には、台湾原住民の研究は禁じられていたが、初めての民選総統李登輝の1990年代になってようやく研究が開始された。そのため、「霧社事件」についても私の妻の世代は勉強しているものの、妻の母親世代では学校では深くは教えられなかったようだ。台湾原住民の研究が進み、台湾としてのアイデンティ確立の一助となれば、中国からやってきた国民党にとって都合が悪かったことは間違いない。また、台湾独立派である現在の民進党政権下において、伝統文化の復興・多くの部族の認定が進められているのも台湾のアイデンティ確立の上で重要な方針であろう。なお、2016年8月に民進党の蔡英文総統は、原住民に対してこれまでの不平等な扱いについて正式に謝罪している。

※写真:フォーカス台湾より引用

魏徳聖の三部作について

「セデック・バレ」は日本人としては見ていて気まずい映画ではあるものの、魏徳聖(ウェイ・ダーシェン)の三部作全てが日本に対して批判的な目線であるわけではない。例えば、妻と交際する前に一緒に映画館で見た「KANO 1931海の向こうの甲子園」は、高砂族への差別的な発言も見られるものの、守備に長けた日本人、打撃に長けた漢人、足の速い高砂族の選手たちがチームとしてまとまり、甲子園に出場するという何とも心温まるストーリーだ。

※写真:映画『KANO 1931海の向こうの甲子園』公式サイトより引用

魏徳聖の三部作が、例えば1980年代から1990年代の「台湾ニューシネマ」世代と異なる点として、台湾ニューシネマの代表的な監督が侯孝賢といった外省人であったのに対し魏徳聖は本省人であった点、また、外省人・本省人という枠組みだけではなく台湾の原住民族にも焦点をあて、多民族社会である台湾社会の複雑性を描いている点にあると感じられる。

「セデック・バレ」では、中国語(北京語)のほか、台湾語、日本語、セデック語など様々な言語で会話が繰り広げられる。日本統治時代には日本語を、国民党の戒厳令時代には中国語(北京語)の使用を強制させられた台湾の歴史を踏まえれば、「セデック・バレ」におけるセデック語の映画デビューが、いかに価値があったかが分かる。

魏徳聖の三部作は、日本統治時代をテーマとしているものの、そこにあるのは日本統治への批判的なまなざしだけではなく、むしろ50年もの長い間日本の統治下にあったという事実の中で、台湾としてのアイデンティやルーツを探ることに重きが置かれている気もする。台湾と中国の関係は複雑なままだが、台湾の若者世代は台湾本土意識が強く、そんな中で同氏の三部作が台湾で広く人気を集めたのも納得がいく。日本統治時代の台湾や、台湾社会の複雑性を知るという観点からも、「セデック・バレ」は非常に面白い映画だった。

※本記事は下記ブログ記事を加筆したものである

👉 甘党Yと辛党R|日台結婚新米夫婦の交換ブログ

https://diary-ry.com/2020/06/10/223/

【 路 ドラマ / 台湾 歴史 / 台湾 新幹線 / 台湾高速鉄道 / 台湾鉄道 / 台湾中国語 / 日本在住 台湾人 】 台湾のテレビ局PTSと、日本NHKが共同制作したドラマ『路(ルウ)~台湾エクスプレス~』が三回連続で放送されました。主に台湾を舞台に物語が展開していきますが、よりドラマの...

【 台湾 嘉義 / 嘉義 観光 / 映画 kano / 檜意森活村 / 檜町 / 台湾 観光 】 (日本語翻訳=Tannen、Kotaro) 檜意森活村 は 台湾 嘉義 檜村里にある観光スポットです。この場所は昔は「 檜町 」と呼ばれ、日本統治時代に阿里山の林業を開発するために建てられた...

【 台北 雨 / 台北 映画館 / 松山 文創園区 / 誠品生活 松菸店 / 誠品 映画館 / 雑貨店 お土産 】 台北 はどうしても 雨 に遭遇することが多いですが、皆さん、そんなときはどうやって過ごしていますか。 今回思いついたのは、「 映画館 で映画を観る」こと!! スマホの...